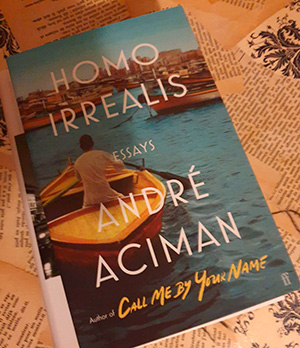

André Aciman – Homo irrealis

von Maria Jürgensen (Marie van Bilk) ...

Alle der 17 Essays in „Homo irrealis“ von André Aciman enthalten autobiographische Sequenzen. Ästhetik, Kunst und individueller Alltag werden miteinander verwoben, um zu erklären, welchen Stellenwert Poesie und Kunst für ein – sein – Leben haben oder haben können. „Homo irrealis“ befasst sich mit dem Zwischenraum, dem Leben, wie es in unseren Köpfen entsteht, in Erinnerungen markiert oder in Tagträumen visioniert wird. Es geht häufig um das „Hätte-sein-konnen“, das „Nie-geschehen-sein“, „Geschehen-können“, das „Vielleicht“ und ein nebliges Durchscheinen, die Prägung der Vergangenheit in der oder auf die Gegenwart.

Zu Beginn des Buches führt uns Aciman in eine U-Bahn von New York, in der ihm ein Gedicht auf einem Plakat auffällt: Der Text begegnet ihm jeden Tag auf eine andere Art und Weise, kommuniziert jedes Mal mit ihm als einem anderen Menschen als am Tag zuvor. An anderer Stelle trägt es ihn zurück in sein Herkunftsland und dort nach Alexandria, das es so, wie er es kannte, heute nicht mehr gibt. Wir begleiten Aciman gelegentlich an einen Ort außerhalb der Zeit. Er reist nach Rom oder Paris. Er trifft Freud, Patrick Phillips, C.P. Cavafy, Dostojewski, Gogol und Puschkin. Er liest Sebald und Proust, betrachtet Monet, Sloan und Corot. Sein Wiederholen des Musters, dem er die Überschrift „Homo irrealis“ gibt, läuft allerdings bald ins Leere. Ich war stark versucht, die Lektüre „mitten in New York“ abzubrechen. Am Schluss überrascht Aciman aber noch einmal mit einem Essay, das sich „Unfinished Thoughts on Fernando Pessoa“ nennt.

Fazit: Ich würde es nicht nochmal kaufen. Eine verlorene Lektüre war es dennoch nicht.

© Marie van Bilk/Maria Jürgensen – Veröffentlichungen, auch in Auszügen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Autorin.

Für alle hier besprochenen Bücher gilt: Unterstützt möglichst den lokalen Buchhandel!