von Maria Jürgensen …

An der Universität nannte man ihn Oblomov. Cornelis Adrianus Maria de Wit, genannt Kees hatte erfolgreich das zwanzigste Semester in Niederlandistik, Germanistik und Anglistik hinter sich gebracht und würde, wenn es so weiter ging, noch einige mehr hinzuzufügen. Der schöne Kees war niemand, der sich leicht verführen ließ. Nicht mal von seinen Eltern, die ihm das Landleben als Inbegriff menschlicher Existenz beschrieben. „Du lebst mitten in der Natur, wirst von ihr getragen und unterwirfst dich ihrem Gesetz. Du arbeitest in und für sie. Das ist das Schönste, was es gibt!“, erklärte sein Vater, der in Ede bei einer Landbaukooperative der Viehzüchter angestellt war und nebenbei einen eigenen Hof betrieb. Ständig in Bewegung zu sein, früh aus den Federn und mit den Händen in der Erde, das war sein Element. Kees aber entfloh der Provinz, entschied sich gegen sie und für die große Stadt. Schon als Kind liebte er es, Dinge in ihre Einzelteile zu zerlegen, sich ganz darin zu verlieren und gemächliche Spaziergänge zu unternehmen, bei denen er stets ein Fernglas bei sich trug. Er schaffte es als Ausnahmetalent und lesehungriger, aber liebenswerter Eigenbrötler trotz Widerwillens seiner Eltern an die Hochschule. Was seinem Vater der Boden, den er beackerte, waren ihm Bibliotheken, Buchhandlungen, Theater, Museen und Konzertsäle.

Kees war der einzige Student ohne Fahrrad. Dafür hatte er viele Freundinnen, die weniger an ihm als Mann interessiert waren, als dass sie Mitleid mit ihm hatten. Corine Fonteijn brachte ihm regelmäßig einen Topf Suppe mit. Astrid Aanbeek kaufte ihm einen Wecker, den er sogar nutzte, obwohl er häufig erst gegen zwei oder drei Uhr mittags aufstand. Ab und zu besuchte er sogar eine der nachmittäglichen Vorlesungen oder Seminare und verstrickte sich nach Herzenslust in Diskussionen mit den Professoren. Das bereitete ihm vor allem dann eine diebische Freude, wenn gewisse Herren zuvor eine weibliche, in ihren Augen zu ehrgeizige und kluge Studentin überheblich gemaßregelt hatten, sie vor dem Rest der Zuhörerschaft zu blamierten suchten und mit ihrem Wissen prahlten. „Du Wurm,“ dachte er dann und zahlte mit gleicher Münze zurück. Dabei legte er einen Eifer an den Tag, den man ihm, dem Phlegmatiker, gar nicht zugetraut hätte. Die Damen liebten ihn für seine Galanterie und Unterstützung in eigener Sache. Sobald sie jedoch mit ihm nur drei Sätze des Dankes gewechselt hatten, endete das ganze wieder mit Suppe, Weckern oder der Anregung, doch mal ein bisschen „aus den Pötten“ zu kommen. Er gab sich wirklich soviel Mühe, wie er meinte an Mühe aufwenden zu können. Schließlich fand er, dass die Damen mit allem, was sie sagten recht und viel Interessantes zu sagen hatten. Nicht eine Sekunde lang zweifelte er daran, dass er sein Süppchen wirklich selbst kochen und das Fahrradfahren lernen würde. Bei dem Vorsatz blieb es.

Kees war der einzige Student ohne Fahrrad. Dafür hatte er viele Freundinnen, die weniger an ihm als Mann interessiert waren, als dass sie Mitleid mit ihm hatten. Corine Fonteijn brachte ihm regelmäßig einen Topf Suppe mit. Astrid Aanbeek kaufte ihm einen Wecker, den er sogar nutzte, obwohl er häufig erst gegen zwei oder drei Uhr mittags aufstand. Ab und zu besuchte er sogar eine der nachmittäglichen Vorlesungen oder Seminare und verstrickte sich nach Herzenslust in Diskussionen mit den Professoren. Das bereitete ihm vor allem dann eine diebische Freude, wenn gewisse Herren zuvor eine weibliche, in ihren Augen zu ehrgeizige und kluge Studentin überheblich gemaßregelt hatten, sie vor dem Rest der Zuhörerschaft zu blamierten suchten und mit ihrem Wissen prahlten. „Du Wurm,“ dachte er dann und zahlte mit gleicher Münze zurück. Dabei legte er einen Eifer an den Tag, den man ihm, dem Phlegmatiker, gar nicht zugetraut hätte. Die Damen liebten ihn für seine Galanterie und Unterstützung in eigener Sache. Sobald sie jedoch mit ihm nur drei Sätze des Dankes gewechselt hatten, endete das ganze wieder mit Suppe, Weckern oder der Anregung, doch mal ein bisschen „aus den Pötten“ zu kommen. Er gab sich wirklich soviel Mühe, wie er meinte an Mühe aufwenden zu können. Schließlich fand er, dass die Damen mit allem, was sie sagten recht und viel Interessantes zu sagen hatten. Nicht eine Sekunde lang zweifelte er daran, dass er sein Süppchen wirklich selbst kochen und das Fahrradfahren lernen würde. Bei dem Vorsatz blieb es.

Kees wohnte in einem Mehrparteienhaus, das seiner Tante gehörte. Die recht geräumige Wohnung des alten Kaufmannshauses mit stattlichem Kamin, hohen Packhausbalkendecken und einem geweißten Steingutboden hatte an jedem Platz seine Bestimmung. Wohnen, Schlafen, Kochen, Arbeiten, Gäste, selbst wenn sie nie kamen, brauchten jeweils einen eigenen Bereich. Man kann sagen, dass jeder der fünf Räume seiner eigenen Ordnung gehorchte, obwohl die recht eigenwillig war. Wenn die Birne im Arbeitszimmer ihren Geist aufgab, saß er im Dunkeln, hing seinen Gedanken nach und wartete, bis er müde wurde und es Zeit war, zu Bett zu gehen. Erst im Schlafzimmer schaltete er wieder das Licht an und fand spielend durch das Labyrinth von Büchern, die überall in der Wohnung herumstanden und lagen, den Weg dorthin.

Nach dem Aufstehen ging er meist in die Stadt, oft, um noch ein Buch zu kaufen, immer, um einen Earl Grey zu trinken. Während die anderen Studenten ihre Liebschaften pflegten, zu Ende studierten und einen Beruf oder gar eine Berufung fanden, harrte Kees aus und korrigierte mit äußerster Brutalität und Präzision die Dissertationen seiner Mitstudenten. Kaputte Birnen tauschten die Freundinnen für ihn aus. Klausuren schrieb er, ohne dafür lernen zu müssen und er schrieb sie nur, um das Geld, das seine Eltern ihm als zusätzliches Salär neben seinem bescheidenen Einkommen als Korrektor gewährten, nicht zu verlieren. Ihnen gegenüber musste er Rechenschaft ablegen. Denn so sehr sie auch von seiner Auffassungsgabe und Klugheit beeindruckt waren, so gut kannten sie seine Neigung zur Faulheit und zum Müßiggang, wie sie es nannten. Die für die Prüfungen verliehenen Seminarscheine zeigten immer die volle Punktzahl. Er vergaß regelmäßig, sie im Sekretariat abzuholen, bis man ihn daran erinnerte. Das echte Leben schob er vor sich her.

Das echte Leben hieß Gerda und zog samt Fahrrad bei ihm ein. Es hatte einen großen Gepäckträger vorne und hinten und eine Flaschenhalterung am Querstreben zwischen Sitz und Lenker, in die sie eine mit Korb isolierte Flasche eingehakt hatte. Es war schwarz, fast zu groß für seine Besitzerin, aber ausgestattet mit einem edlen, ledernen Brooks-Sattel und einer Fahrradglocke, die Gott samt Petrus von jeder Wolke geholt hätte. Gerdas Vater war Deutscher und gemeinsam mit der niederländischen Mutter in Düsseldorf ansässig gewesen. Nun waren beide tot und Gerda wollte im Land ihres Vaters leben. Die zweite Muttersprache ging ihr wie selbstverständlich von der Zunge. Sie hatte jedoch die Angewohnheit, das ein oder andere rheinische Schimpfwort im Redefluss unterzubringen. So auch, als Kees ihr die Tür öffnete, um von nun an in der ersten Wohngemeinschaft seines Lebens Mitbewohner zu sein. Was er denn für ein „Knaaskopp“ sei, fragte sie ihn, als er, verschlafen und zerknittert um acht Uhr vormittags verdrossen auf das Klingeln der Türglocke antwortete und drückte ihm die Korbflasche mit Tee in die Hand. „Mein Freund, der Earl für Dich, zum Wachwerden, Liefje.“ Er hatte am Telefon von acht Uhr am Abend gesprochen. Eigentlich sollte sich Gerda nur als potentielle Untermieterin für das ehemalige Gästezimmer bei ihm vorstellen, doch sie brachte neben dem Fahrrad auch gleich ihr ganzes Gepäck und einen neuen Elektroherd mit und das auf eine so selbstverständliche Art und Weise, dass er sich aus lauter Bequemlichkeit den Widerspruch sparte und ihr sofort ihr Zimmer zeigte.

Er hatte sich zur Vermietung entschlossen, nachdem er zu der Erkenntnis gekommen war, größere finanzielle Freiheit bringe ihm größere Gelassenheit und fördere das präzise Betrachten seiner Lebensumstände und die Planung seiner Zukunft. Dafür sei es langsam, sehr langsam mal Zeit. Die kluge, winzige und sehr flinke Dame mit dem wachen Geist, wuselte durch die Wohnung und organisierte in Nullkommanichts Koch- und Putzpläne, schrieb Einkaufszettel und To do Listen und sang morgens so laut, dass an Schlafen bis in die Mittagsstunden nicht zu denken war. Seit Gerda bei ihm wohnte, herrschte geistiges Chaos bei ihm und er hatte alle Mühe, die neue Situation zu verkraften. Doch war es nicht nur fehlender Antrieb, der ihn daran hinderte, sie wieder zu ändern. Es keimte eine unerwartete Neugier in ihm, als sei Gerda ein Objekt, dass es, wie alles sonst, im Detail zu beobachten und sezieren galt. Ein solches Interesse am weiblichen Geschlecht war ihm neu.

Zunächst fiel ihr nicht auf, dass Kees seine Freundinnen um die Erfüllung der jeweilig anstehenden Aufgaben bat, da sie sich tagsüber außer Haus befand, um ihrer Arbeit als Betreuerin und Übersetzerin deutscher Autoren im Verlag De Bezige Bij nachzugehen. Dann traf sie Corine Fonteijn mit der Mülltüte, als die gerade die Haustür verschloss. Ob sie die Freundin vom „Muuzepuckel“ sei, fragte sie und Corine sah sie verständnislos an. „Ich hab nur die Küche geputzt,“ antwortete sie, „ich mach das gern für uns Keesje. Der kriegt das doch nicht auf die Reihe. Dafür liest er meine Hausarbeit Korrektur. Du bist die neue Gerda? “ Die lud Corine daraufhin erst mal zu Kaffee und Kuchen ins „De Juf“ ums Eck ein. Die angesengten Topflappen, die als Dekoration über der Kaffeetheke hingen, hätten als ein Symbol für die kommende, leise Verschwörung gelten können. Die beiden aßen Aardbeienkwarktart und Citroenmeringue, tranken Eistee und Earl Grey und füßelten zur Probe mit den ziselierten Fußbeinen der groben Tische. Das Ende vom Lied war, dass Gerda Kees am nächsten Tag ein Fahrrad kaufte und Corine und sie sich regelmäßig bei wechselnden kulinarischen Verführungen zum Tratschen über den Mitbewohner trafen, um sich in Sachen Lebensertüchtigung Gedanken zu machen. „Wir kitzeln aus dir schon noch ein Höppemötzje heraus,“ meinte der Hyperquirl in Kees‘ Leben und sah ihn kampflustig an. Kees brachte das nicht aus der Ruhe. Doch als sie ihm unterstellte, lediglich kein Talent zum Radfahren zu haben und sich deswegen nicht zu trauen, juckte ihm der Pelz. Großspurig stieg er auf das glänzende Gefährt und fiel ihr prompt vor die Füße. „Strike,“ sagte sie und ließ ihn liegen. Er rieb sich die Knie und übte von da an jeden Morgen, nachdem sie das Haus verlassen hatte, das Gleichgewicht auf zwei Rädern. Als er eines Morgens radelnd mit Brötchen vom Bäcker kam, als sie gerade zur Arbeit gehen wollte, staunte sie nicht schlecht. „Bengelsche, Du kannst es! Ich bin beeindruckt!“ und ließ sich zu einem zweiten Frühstück überreden.

Das Fahrrad veränderte alles. Einundzwanzigzweiundzwanzigdreiundzwanzig. Die Umdrehung der Pedale wurden zum neuen Rhythmus seines täglichen Lebens. Einundzwanzigzweiundzwanzigdreiundzwanzig, raus aus den Federn und wenn er schon mal draußen war, konnte er auch mal eben mit dem Rad zur Uni. Auch wenn das eigentliche Ziel, das Besorgen neuer bezahlter Korrekturaufträge gewesen war, verband er es – einundzwanzigzweiundzwanzigdreiundzwanzig – hin und wieder mit einem Abstecher ins Studentensekretariat und sorgte dort für Aufsehen, da er pünktlich seine Leistungsnachweise abholte. Und wo er gerade dabei war, konnte er sich auch endlich für die Zwischenprüfung anmelden. Kurz vor Schluss, aber gerade noch rechtzeitig, um vier Wochen später ein amüsantes Prüfungsgespräch mit zwei Professoren zu führen und das Examen mit Auszeichnung zu bestehen. Einundzwanzigzweiundzwanzigdreiundzwanzig kam ihm Gerda nach der Arbeit am Prüfungsabend entgegen und holte ihn zu einem Ausflug ab. Solche machten sie in letzter Zeit häufiger.

Gerda sah das Motorrad nicht, als sie aus der kleinen Straße in Richtung SintJan-Straat fuhr. Einundzwanzigzweiundzwanzigdreiundzwanzig Sekunden bis zum Tod. Der ließ sich keine Zeit. Der Motorradfahrer wich aus, schlingerte und wurde von einem Auto erfasst, das mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Gegenspur fuhr. „Wie im Flug,“ murmelte

Kees wie paralysiert. Gerda ließ ihr Fahrrad fallen und rannte zum Verletzten, doch jede Hilfe kam zu spät. Sie schrie „Oh, mein Gott, ich bin schuld!“, sie weinte und brüllte gleichzeitig den Autofahrer nieder, der ungläubig am Straßenrand stand und die Beulen an seinem VW begutachtete. Wenig später erschienen Krankenwagen und Polizei und beruhigten Gerda, die Vorfahrt gehabt hatte. Das tröstete sie zwar wenig, nahm ihr aber wenigstens ein wenig von ihrem Schuldgefühl. Die trüben Augen der Leiche, die unter dem Helm zu sehen gewesen waren, verfolgten Gerda und Kees lange.

Gerda blieb im Bett und meldete sich krank. Kees hingegen stieg sofort wieder aufs Rad. Einundzwanzigzweiundzwanzigdreiundzwanzig. Sechzig Umdrehungen pro Minute. Herzrhythmus. Seines schlug noch. Er war am Leben. Er war nicht tot und Gerda lebte ebenfalls.

Jedes Mal, wenn er wieder zu Hause eintraf, lag Gerda immer noch oder wieder in ihrem Bett. Ihre dunklen Haare lugten zersaust und stumpf unter einer karierten Decke hervor. Nase und die Augenlider waren rot und geschwollen. „Du bist mein kleiner Oblomov,“ flüsterte Kees dann und strich ihr über das Haar. Einmal antwortete sie: „Wie kann das sein?“, ihr Gesicht der Wand zugewandt. „In einem Moment ist er noch da und im nächsten Moment ist er weg!“ „So ist das Leben,“ antwortet Kees ihr. „Es ist in einem Moment da und im nächsten ist es weg. Aber dazwischen….“ Er sprach das Ende des Satzes nicht aus und dachte nur: „….gibt es Gerda.“ „

Als hätten sie Rollen getauscht, war es nun Kees, der To do Listen schrieb, den Haushalt meisterte und sogar seinen Freundinnen mitteilte, dass er nun ganz gut allein zurechtkomme. Gerda fand ihren Rhythmus schwer zurück und verkroch sich daheim in ihrer Kammer. Als sechs Wochen ins Land gegangen waren, in denen Kees auf der Beerdigung des Motorradfahrers gewesen war, als Zeuge vor Gericht ausgesagt und dort auch Gerda zur Seite gestanden hatte, in denen er ihr Attest geregelt und ihr alle drei Tage frische Blumen mitgebracht hatte, denen sie kaum Beachtung schenkte, in denen er intensiv arbeitete und schrieb, kaufte er ein neues Fahrrad. Gerda hatte das ihre nicht mehr haben wollen und es Corine geschenkt. Das neue war stabil, hatte einen orangenen Rahmen und einen großen metallenen Transportbehälter an der Lenkerseite. Am Gepäckträger flatterte ein gelbes Fähnchen und auch die Glocke hatte diese Farbe. Niemand würde sie damit je wieder übersehen können.

So viele rheinische Schimpfworte wie an diesem Tag aus ihrem Mund kamen, hatte er selten von ihr gehört, obschon sie damit nie geizig gewesen war. Gerda weigerte sich strikt, wieder auf ein Fahrrad zu steigen.

„Und sie bewegt sich doch,“ dachte er und blieb hartnäckig.

Eines Morgens begab er sich mit Gerdas Korbflasche in ihr Zimmer und stellte sie auf ihren Nachttisch. „Zum Wachwerden, Oblomov,“ sagte er. Und dann begann Kees, Gerda ausführlich und nachhaltig das Leben zu erklären. Sein Leben. Er erzählte von seinen Eltern, wie er als Kind gewesen war, wie wichtig Bücher für ihn waren und warum er gerne Earl Grey trank. Er erzählte vom Langsamsein und davon, wie viel Freude es ihm mache, stundenlang etwas zu beobachten und ihm möglichst viel Beachtung zu schenken. „Das ist wie Niederknien,“ sagte er. „Und dann kamst du mit deinem Fahrrad, Herzchen.“ „Und dann kam ich,“ antwortete sie und wandte sich ihm zu. Und an diesem Tag war ich …., fuhr er fort, „einundzwanzigzweiundzwanzigdreiundzwanzig…. komplett.“

© Marie van Bilk/Maria Jürgensen – Veröffentlichungen, auch in Auszügen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Autorin.

Sprache verändert sich. Auch und gerade auf der Straße, in der Hood eben. Wo eine Frau heute als Bitch bezeichnet wird, wurde sie einst nur leicht abgeschwächt sexistisch Keule oder Alte genannt. Bemerkte man in ihrem Umfeld einen neuen Freund, handelte es sich um ihren aktuellen Stecher, obwohl man gar nicht einschätzen konnte, ob dieser zu seinen vermuteten koitalen Fähigkeiten keine weitere aufweisen konnte. Ja, Sprache verändert sich, wird verändert und das Verständnis hinkt hinterher. Nicht nur im Milieu der Karussellbremser.

Sprache verändert sich. Auch und gerade auf der Straße, in der Hood eben. Wo eine Frau heute als Bitch bezeichnet wird, wurde sie einst nur leicht abgeschwächt sexistisch Keule oder Alte genannt. Bemerkte man in ihrem Umfeld einen neuen Freund, handelte es sich um ihren aktuellen Stecher, obwohl man gar nicht einschätzen konnte, ob dieser zu seinen vermuteten koitalen Fähigkeiten keine weitere aufweisen konnte. Ja, Sprache verändert sich, wird verändert und das Verständnis hinkt hinterher. Nicht nur im Milieu der Karussellbremser. Der schlimmste Horror ist, dass all das auch noch marktkonform ist. Es findet Kunden, generiert Millionenumsätze und sichert damit den monetären Erfolg. Das suggeriert Qualität, wo keine ist. Kein anderes Ziel als die Unterstützung des jeweiligen Marktwertes und ökonomischen Erfolgs hat der Echo. Um diese Form der kapitalistisch orientierten Schwarmdummheit also im Komperativ der prämierten Gangstas auszudrücken:

Der schlimmste Horror ist, dass all das auch noch marktkonform ist. Es findet Kunden, generiert Millionenumsätze und sichert damit den monetären Erfolg. Das suggeriert Qualität, wo keine ist. Kein anderes Ziel als die Unterstützung des jeweiligen Marktwertes und ökonomischen Erfolgs hat der Echo. Um diese Form der kapitalistisch orientierten Schwarmdummheit also im Komperativ der prämierten Gangstas auszudrücken:

Manchmal irrt er sich und macht kehrt. Meist betritt er ohne Klopfen das Zimmer. Und dann entschuldigt er sich nicht einmal für das plötzliche Hereinplatzen und die Unhöflichkeit. Der Tod schreitet auf dich zu, umarmt dich, lang und intensiv, bis du außer Atem bist. Oder er nimmt dich kurz und stürmisch, dass du dich ihm widerstandslos hingibst. Er klammert sich an deine Brust, an dein Herz und lässt es nicht mehr los, bis es erstickt vor lauter Liebe. Und dann bist du sein. Auf ewig sein.

Manchmal irrt er sich und macht kehrt. Meist betritt er ohne Klopfen das Zimmer. Und dann entschuldigt er sich nicht einmal für das plötzliche Hereinplatzen und die Unhöflichkeit. Der Tod schreitet auf dich zu, umarmt dich, lang und intensiv, bis du außer Atem bist. Oder er nimmt dich kurz und stürmisch, dass du dich ihm widerstandslos hingibst. Er klammert sich an deine Brust, an dein Herz und lässt es nicht mehr los, bis es erstickt vor lauter Liebe. Und dann bist du sein. Auf ewig sein. Was war übrig, hatte sich die Schwester, die Tochter ihrer Mutter war, gefragt, als sie im Krankenhaus neben der Toten gesessen hatte. Die lag kahlköpfig, steinern, mit ineinander verkanteten, bläulich angelaufenen Fingern auf dem Bett. In ihrem Bauch rumorte es, als arbeite der Tod noch die lebendigen Reste auf, die er noch nicht erreicht und für sich vereinnahmt hatte und wolle bei seinem bisherigen Rhythmus bleiben. Er nahm sich alles, Stück für Stück für Stück für Stück. Hier lag ein Körper, unbeseelt und nackt, der am Tag zuvor noch gedacht, gefühlt und mit fremden Ton gesprochen hatte. Was ist übrig?

Was war übrig, hatte sich die Schwester, die Tochter ihrer Mutter war, gefragt, als sie im Krankenhaus neben der Toten gesessen hatte. Die lag kahlköpfig, steinern, mit ineinander verkanteten, bläulich angelaufenen Fingern auf dem Bett. In ihrem Bauch rumorte es, als arbeite der Tod noch die lebendigen Reste auf, die er noch nicht erreicht und für sich vereinnahmt hatte und wolle bei seinem bisherigen Rhythmus bleiben. Er nahm sich alles, Stück für Stück für Stück für Stück. Hier lag ein Körper, unbeseelt und nackt, der am Tag zuvor noch gedacht, gefühlt und mit fremden Ton gesprochen hatte. Was ist übrig? Er bewegt sich nicht. Blut läuft aus seiner Nase. Am neunten Juni Zweitausendsechzehn wird Thijs Vanderbeke, jemand, der weiß, wo es langgeht, mit einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus in Panama eingeliefert. Der unerschütterliche Fels in der Brandung ist auf einen unerschütterlichen Fels in der Brandung getroffen. Ein weiches Gesicht mit großen, graugrünen Augen sieht ihn besorgt an, als er nach dem Unfall in einem breiten, drahtig knirschenden Bett erwacht. Vier Wochen Schwarz. Jeder Tag ist ein neuer Tag, an dem er sich nicht mehr an den vorherigen erinnern kann. Helene. Sie streichelt seine Stirn und seine Hände. Er fragt sie nach dem Aufwachen, ob sie wisse, was mit seinem Auto passiert und ob er Schuld am Unfall gewesen sei. „Segelboot“, antwortete sie nur, „es war dein Segelboot, Schatz.“ Schatz, denkt er. Einmal hat der Arzt den Versuch unternommen, sie einander ausführlich vorzustellen. Es konnte ja nicht sein, dass er seine eigene Frau vergaß. Wäre es nicht denkbar, dass das genauso wie vieles andere, was mit zunehmendem Abstand zum Geschehen wieder in seinem Gedächtnis auftauchte, plötzlich wieder da war? Das Gefühl für sie, die Liebe und Vertrautheit, ihr Name? Offenbar ist gerade dieser Gedanke für alle so unerträglich, dass sie sich an die Illusion klammern, eine simple Geschichte, eindringlich vorgetragen, verankere verlorene Identität und Gefühl. Helene will Hafen und Halt sein. Sie passe auf ihn auf, versichert sie ihm trotzig und er fragt sie täglich nach ihrem Namen. „Helene, verdammte Hacke,“ schreit sie ihn eines Morgens an. Da schreibt er ihren Namen auf ein Stück Papier, das er immer mit sich herumträgt. HELENE. Das hilft. Immerhin. Er vergisst immer weniger, auch den Zettel nicht. Und auch nicht den Kuss nach dem Aufstehen. Auf der Kommode neben dem Bett stehen jeden Tag frische Blumen. Sie spielen Scrabble. Sie lässt ihn Comics lesen, weil er bewegte Bilder auf Bildschirmen noch nicht verarbeiten kann. Beim Autofahren schließt Thijs die Augen und sieht ein Boot und ein Lot. Sie streichelt seine Arme und nimmt seine Hände. Ab und zu besuchen ihn die Freunde von früher. Er erinnert sich an die Gesichter und daran, wie sie sich kennenlernten. Thijs vermeidet Namen. Manchmal ist er sicher, seinen eigenen vergessen zu haben. Jeder nimmt eingehend Notiz von ihm und bleibt irritiert zurück, weil er irgendwie immer fehl am Platz wirkt und ihre Fragen nach seinem Befinden nicht wirklich beantworten kann. Das müssen andere für ihn tun. „Ich bin immer allein, selbst wenn jemand um mich herum ist“, sagt er zu Helene. Sie antwortet nicht. Aber er sieht, dass er sie arg verletzt hat. Dabei will er ihr nur erklären, dass sein innerer Monolog ständig abreißt. Es ist, als führe man ein Gespräch und vergäße im nächsten Augenblick, dass es überhaupt stattgefunden hat. Man kann nichts daraus mitnehmen, nichts lernen. Nicht sein. Er steht still, bewegt sich nie vom Fleck.

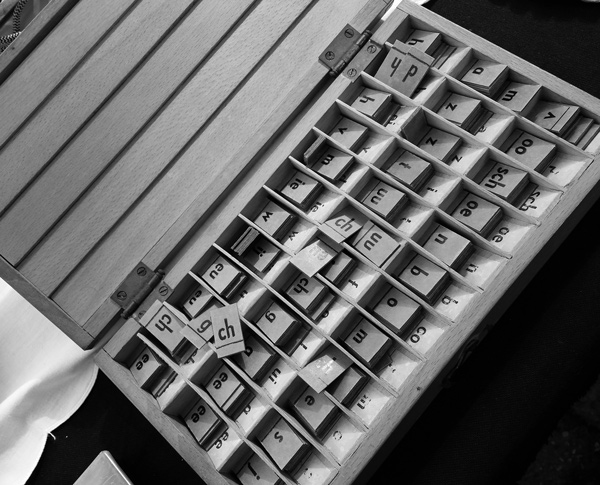

Er bewegt sich nicht. Blut läuft aus seiner Nase. Am neunten Juni Zweitausendsechzehn wird Thijs Vanderbeke, jemand, der weiß, wo es langgeht, mit einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus in Panama eingeliefert. Der unerschütterliche Fels in der Brandung ist auf einen unerschütterlichen Fels in der Brandung getroffen. Ein weiches Gesicht mit großen, graugrünen Augen sieht ihn besorgt an, als er nach dem Unfall in einem breiten, drahtig knirschenden Bett erwacht. Vier Wochen Schwarz. Jeder Tag ist ein neuer Tag, an dem er sich nicht mehr an den vorherigen erinnern kann. Helene. Sie streichelt seine Stirn und seine Hände. Er fragt sie nach dem Aufwachen, ob sie wisse, was mit seinem Auto passiert und ob er Schuld am Unfall gewesen sei. „Segelboot“, antwortete sie nur, „es war dein Segelboot, Schatz.“ Schatz, denkt er. Einmal hat der Arzt den Versuch unternommen, sie einander ausführlich vorzustellen. Es konnte ja nicht sein, dass er seine eigene Frau vergaß. Wäre es nicht denkbar, dass das genauso wie vieles andere, was mit zunehmendem Abstand zum Geschehen wieder in seinem Gedächtnis auftauchte, plötzlich wieder da war? Das Gefühl für sie, die Liebe und Vertrautheit, ihr Name? Offenbar ist gerade dieser Gedanke für alle so unerträglich, dass sie sich an die Illusion klammern, eine simple Geschichte, eindringlich vorgetragen, verankere verlorene Identität und Gefühl. Helene will Hafen und Halt sein. Sie passe auf ihn auf, versichert sie ihm trotzig und er fragt sie täglich nach ihrem Namen. „Helene, verdammte Hacke,“ schreit sie ihn eines Morgens an. Da schreibt er ihren Namen auf ein Stück Papier, das er immer mit sich herumträgt. HELENE. Das hilft. Immerhin. Er vergisst immer weniger, auch den Zettel nicht. Und auch nicht den Kuss nach dem Aufstehen. Auf der Kommode neben dem Bett stehen jeden Tag frische Blumen. Sie spielen Scrabble. Sie lässt ihn Comics lesen, weil er bewegte Bilder auf Bildschirmen noch nicht verarbeiten kann. Beim Autofahren schließt Thijs die Augen und sieht ein Boot und ein Lot. Sie streichelt seine Arme und nimmt seine Hände. Ab und zu besuchen ihn die Freunde von früher. Er erinnert sich an die Gesichter und daran, wie sie sich kennenlernten. Thijs vermeidet Namen. Manchmal ist er sicher, seinen eigenen vergessen zu haben. Jeder nimmt eingehend Notiz von ihm und bleibt irritiert zurück, weil er irgendwie immer fehl am Platz wirkt und ihre Fragen nach seinem Befinden nicht wirklich beantworten kann. Das müssen andere für ihn tun. „Ich bin immer allein, selbst wenn jemand um mich herum ist“, sagt er zu Helene. Sie antwortet nicht. Aber er sieht, dass er sie arg verletzt hat. Dabei will er ihr nur erklären, dass sein innerer Monolog ständig abreißt. Es ist, als führe man ein Gespräch und vergäße im nächsten Augenblick, dass es überhaupt stattgefunden hat. Man kann nichts daraus mitnehmen, nichts lernen. Nicht sein. Er steht still, bewegt sich nie vom Fleck. Er schreibt Tagebuch. Jeden Tag spaziert er zur Kommode, nimmt das Buch heraus und liest nach, was er am Tag davor gemacht hat, wer ihn besucht hat, was er isst. Thijs vergisst, dass er das, was da steht, tags zuvor hineingeschrieben hat. Aber er erkennt seine Handschrift. Scrabble. Helene streichelt seinen Arm und küsst ihn. Auch das schreibt Thijs auf. Sie ist seine Frau. Thijs weiß noch nicht, seit wann sie sich eigentlich kennen, kann sich aber an die Hochzeit erinnern.

Er schreibt Tagebuch. Jeden Tag spaziert er zur Kommode, nimmt das Buch heraus und liest nach, was er am Tag davor gemacht hat, wer ihn besucht hat, was er isst. Thijs vergisst, dass er das, was da steht, tags zuvor hineingeschrieben hat. Aber er erkennt seine Handschrift. Scrabble. Helene streichelt seinen Arm und küsst ihn. Auch das schreibt Thijs auf. Sie ist seine Frau. Thijs weiß noch nicht, seit wann sie sich eigentlich kennen, kann sich aber an die Hochzeit erinnern. Kees war der einzige Student ohne Fahrrad. Dafür hatte er viele Freundinnen, die weniger an ihm als Mann interessiert waren, als dass sie Mitleid mit ihm hatten. Corine Fonteijn brachte ihm regelmäßig einen Topf Suppe mit. Astrid Aanbeek kaufte ihm einen Wecker, den er sogar nutzte, obwohl er häufig erst gegen zwei oder drei Uhr mittags aufstand. Ab und zu besuchte er sogar eine der nachmittäglichen Vorlesungen oder Seminare und verstrickte sich nach Herzenslust in Diskussionen mit den Professoren. Das bereitete ihm vor allem dann eine diebische Freude, wenn gewisse Herren zuvor eine weibliche, in ihren Augen zu ehrgeizige und kluge Studentin überheblich gemaßregelt hatten, sie vor dem Rest der Zuhörerschaft zu blamierten suchten und mit ihrem Wissen prahlten. „Du Wurm,“ dachte er dann und zahlte mit gleicher Münze zurück. Dabei legte er einen Eifer an den Tag, den man ihm, dem Phlegmatiker, gar nicht zugetraut hätte. Die Damen liebten ihn für seine Galanterie und Unterstützung in eigener Sache. Sobald sie jedoch mit ihm nur drei Sätze des Dankes gewechselt hatten, endete das ganze wieder mit Suppe, Weckern oder der Anregung, doch mal ein bisschen „aus den Pötten“ zu kommen. Er gab sich wirklich soviel Mühe, wie er meinte an Mühe aufwenden zu können. Schließlich fand er, dass die Damen mit allem, was sie sagten recht und viel Interessantes zu sagen hatten. Nicht eine Sekunde lang zweifelte er daran, dass er sein Süppchen wirklich selbst kochen und das Fahrradfahren lernen würde. Bei dem Vorsatz blieb es.

Kees war der einzige Student ohne Fahrrad. Dafür hatte er viele Freundinnen, die weniger an ihm als Mann interessiert waren, als dass sie Mitleid mit ihm hatten. Corine Fonteijn brachte ihm regelmäßig einen Topf Suppe mit. Astrid Aanbeek kaufte ihm einen Wecker, den er sogar nutzte, obwohl er häufig erst gegen zwei oder drei Uhr mittags aufstand. Ab und zu besuchte er sogar eine der nachmittäglichen Vorlesungen oder Seminare und verstrickte sich nach Herzenslust in Diskussionen mit den Professoren. Das bereitete ihm vor allem dann eine diebische Freude, wenn gewisse Herren zuvor eine weibliche, in ihren Augen zu ehrgeizige und kluge Studentin überheblich gemaßregelt hatten, sie vor dem Rest der Zuhörerschaft zu blamierten suchten und mit ihrem Wissen prahlten. „Du Wurm,“ dachte er dann und zahlte mit gleicher Münze zurück. Dabei legte er einen Eifer an den Tag, den man ihm, dem Phlegmatiker, gar nicht zugetraut hätte. Die Damen liebten ihn für seine Galanterie und Unterstützung in eigener Sache. Sobald sie jedoch mit ihm nur drei Sätze des Dankes gewechselt hatten, endete das ganze wieder mit Suppe, Weckern oder der Anregung, doch mal ein bisschen „aus den Pötten“ zu kommen. Er gab sich wirklich soviel Mühe, wie er meinte an Mühe aufwenden zu können. Schließlich fand er, dass die Damen mit allem, was sie sagten recht und viel Interessantes zu sagen hatten. Nicht eine Sekunde lang zweifelte er daran, dass er sein Süppchen wirklich selbst kochen und das Fahrradfahren lernen würde. Bei dem Vorsatz blieb es.