von Dirk Jürgensen ...

Klischee, nichts als Klischee vom Humorkongress bis zur Lungenliga.

Ich habe keine Lunge mehr. Ich bin eigentlich tot oder aber ein anatomisches Phänomen. Ich muß schon letzteres sein, da mir das Totsein niemand so recht glauben will. (Hermann Harry Schmitz – Der Beginn der Geschichte „Von meiner Lunge“)

Der Deutsche, die Deutsche selbstverständlich auch, hat es schwer mit sich, seinem und ihrem Humor. Das ist schon lange so und hat etwas mit dem Gemüt, der Mentalität zu tun. Wir Deutschen handeln, wenn man uns aktiv oder passiv in nüchternem Zustand betrachtet, meist vernünftig und wir fordern ebendieses Verhalten gern durch lautes Appellieren ein. Humor, aber auch Wut und Schreie verzweifelter Ungerechtigkeit müssen hingegen um Erlaubnis fragen, ob gerade Platz für sie vorhanden sei. Meist ist dies nicht der Fall. Meist werden sie als ungerecht und hart empfunden, selbst wenn sie nur eine verständliche Reaktion sind.

Gottlob – auch dieser Begriff ist höchst diskutabel – ist Vernunft, wie uns die Vernünftigen unter den Philosophen bislang erfolglos erklärten, höchst und zutiefst relativ. Erfahrungen hat da jeder. Denken wir an die Ermahnungen unserer Mütter zurück, doch endlich Vernunft anzunehmen – die einzig gültige, die der Mutter natürlich – und wenigstens sonntags eine vernünftige Hose anzuziehen. Jetzt, endlich jenseits der Pubertät und dem damit verbundenen Ärger, zeigt sich in diesem Konstrukt blanker Humor:

Vernunft, dieses oft als das höchste menschliche Gut bezeichnete Ding, verborgen im Gespinst einer Hose? Selbst der dröge Kant hätte hemmungslos gejauchzt.Vernunft ist nicht erst seit Aristoteles von variablen Prämissen abhängig – von den Prämissen der Herrschenden und deren Meinung. Damals, als wir noch pickelgesichtig um Selbstbestimmung rangen, war es die Mutter und manchmal der Freund der so viel mehr konnte und durfte als wir selbst.

Manchmal, meist später, wenn einem das Pech der Siedlungsbauweise widerfuhr, waren es die Nachbarn, das Dorf, die gerade gegründete Familie, oft auch die Ökonomie in Form von potentiellen, aktuellen, dann bald doch ihren Laden schließenden Arbeitgebern. Oder es war dieses schlüpfrige Ding Zeitgeist, das uns Rückschritte als „Reform“, Spießertum als „modern“ und bloßen technischen Fortschritt als „Gewinn von Lebensqualität“ vorgaukelte. Viel Raum zwischen Revolte und Resignation bieten alle Lebenslagen. Viel Raum für Witz, Ironie und Sarkasmus auch.

Oft entstehen Wut und Depression, wenn in allen oder auch nur in Teilen des eigenen Lebens Selbstbestimmung nie wirklich durchgesetzt, nie zur Selbstverwirklichung reift, die Selbstverwirklichung gar nur als Begriff, als Placebo einer Sinnbildung existiert. Ungeschick in der Lebensführung, das leider ohne Slapstick daherkommt. Oder doch? Hoffen wir´s? Schließlich macht Slapstick Schadenfreude.

Aber wie verhält es sich mit dieser Schadenfreude?

Haben sie sich dabei auch schon erwischt? Edel ist sie, die Fehlleistungen, Gebrechen oder das Aussehen ins krumme Visier nimmt, ganz bestimmt nicht – aber menschlich. Anders wird es jedoch, wenn wir es schaffen, unser eigenes Scheitern in Humor zu betten. Schadenfreude am eigenen Leben. Vielleicht ist es das, was uns Deutschen so schwer fällt und vielleicht ist es auch der Grund für den Mangel an klugen, lustigen Vorbildern. An Künstlern der Zunft des Komischen. An Köpfen, die es wagen, sich aus engen Vernunftsbandagen herauszuschälen, die sich selbst zu unserem Gespött machen, uns gleichzeitig Entzerrungsspiegel vorhalten, die uns so lächerlich darstellen, wie wir wirklich sind.

Vielleicht ist der Mangel – wie auch dieses elende Jammern über einen doch nur vermeintlichen Mangel –schon wieder ein typisch deutsches Selbstbedienungsklischee. Sehr wahrscheinlich ist es so, denn es gibt keinerlei, geschweige denn repräsentative Statistiken mit humorbeweisenden Pegelwerten unterschiedlicher Nationen. Nicht einmal bundesdeutschlandsweit kann – dem stets schunkelbereiten Rheinländer bereitet dies durchaus Magengrimm – objektiv-quantitativ mehr oder weniger Humor nachgewiesen werden. Weder der seltsame Vorwurf, in einer Spaßgesellschaft zu leben, noch die nervtötende Dauerberieselung mit unlustig hohlen Comedyformaten ist für den Versuch eines Urteils eher kontraproduktiv. Und die Qualität verhält sich ohnehin ähnlich der Vernunft prämissenabhängig und ist in ihrer Ausprägung stets strittig. Doch eines ist hier zur Rettung des Klischees festzuhalten:

In Essen, also Deutschland, fand 2004 ein internationaler Kongress der Humorforscher statt. Wie die dazugehörige Internet-Seite damals verriet, hatte sich kein Werbesponsor für dieses Thema finden lassen.

Viel erfolgreicher in finanziellen Dingen und mit weitaus mehr Witz ausgestattet, war dagegen sicher das Treffen der Lungenliga im natürlich schweizerischen Davos, bei dem sich zahlreiche lustige Ärztevertreter aus aller Welt über die pulmonale Hypertonie auslachten. Gut, Letzteres ist Vermutung, doch ist nicht allein der Vereinsname der „Lungenliga“ preisverdächtig?

Wo wir gerade bei der Lunge sind, und wo wir gerade beim Humor sind und bei der griesgrämigen Suche nach Vertretern deutscher humoristischer Unvernunft, findet sich hier, für manchen unvermittelt, doch für die meisten nach zu langer Wartezeit, derjenige, um den es hier geht. Um Hermann Harry Schmitz.

Hermann Harry Schmitz (* 12. Juli 1880 in Düsseldorf, † 8.August 1913 in Bad Münster am Stein)

Diesen wahren Sonderling der deutschen Literatur- und Humorgeschichte ist eine vernünftige Würdigung zu gönnen. Dieses als „Dandy vom Rhein“ bezeichnete Gesamtkunstwerk, das anno 2013 ganz bestimmt 133 Jahre alt geworden wäre, wenn es sich nicht schon mit 33 Lenzen sein fragiles Leben genommen hätte, lohnt der Ausgrabung. Warum sollen nur die, die Hermann Harry Schmitz damals kannten, lächelnd, aber entlarvt ins Grab gegangen sein?

Ein Interview mit Dr. Michael Matzigkeit kann einige Aspekte des komischen, ironischen und außerordentlich skurrilen Werkes aufhellen. Immerhin ein Werk und ein Leben, dessen Grotesken, wie dessen Ende stets dem totalen Chaos zuliefen. Ein komischer Widersacher des deutschen Klischees war dieser HHS, der nicht nur an ihr, doch vornehmlich an seiner Lunge scheiterte.

„… Ich glaubte eine Form gefunden zu haben, habe mich aber getäuscht“, waren Schmitzens letzte Worte in einem Brief, in dem er Abschied von seinem kurz zuvor telegraphisch genommenen Abschied nahm und sein Leben dann doch der Browning übergab. Er hätte auch die beiden bereits ein Jahr zuvor verfassten letzten Sätze seines Textes „Warum mein Beitrag ungeschrieben bleib“ aus der Düsseldorfer Theaterwoche nehmen können: „Hinderlich wie überall, ist der eigene Todesfall. So blieb mein Beitrag ungeschrieben.“

Viele mögen nun fragen, warum hingegen ausgerechnet dieser hier zu lesende Beitrag geschrieben werden musste. Doch Neugierige, die auch damals schon immer im elterlichen Kleiderschrank nach den Weihnachtsgeschenken stöberten und manchmal auch fündig wurden, Menschen, die sich schon jetzt vergnügt vorarbeiten möchten, können sich im Internet unter http://gutenberg.spiegel.de/autoren/schmitz.htm bei Verwendung des eigenen Druckers das Gesamtwerk zusammenzustellen.

Dem weniger Geizigen bieten die Buchhändler aktuell zwei Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit Hermann Harry Schmitz.

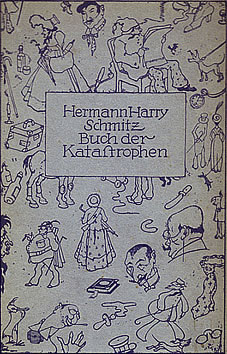

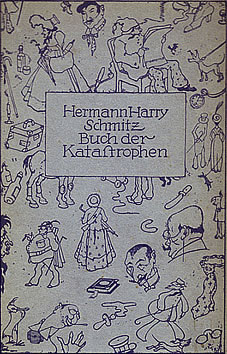

Eine einbändige, recht umfassende Sammlung, die aufgrund des Titels „Das Buch der Katastrophen“ nicht mit den namensähnlichen Ausgaben ab 1916 zu verwechseln ist, erschien 1996 im L+L Verlag Düsseldorf.

Beim Grupello-Verlag Düsseldorf erschien 2000 unter dem Titel „Hermann Harry Schmitz – Ich bin der drittgrößte Mann des Jahrhunderts“ eine von Bernd Kortländer herausgegebene und kommentierte Fragmentensammlung, die dem interessierten Leser, dem eine Reihe von Geschichten bereits bekannt sein sollten, wertvolle Hinweise auf den Menschen Schmitz geben kann. Allein der Kladdentext ist purer göttlicher Kaufanreiz: „Der größte Mann des Jahrhunderts ist Zeppelin und ich bin der drittgrößte. Ich habe das mündlich.“

Zu empfehlen, doch leider nur noch in Antiquariaten zu erhalten, sind folgende Ausgaben:

1988 erschien eine erste Werkausgabe von HHS im Haffmanns Verlag, Zürich, herausgegeben von Bruno Kehrein und Michael Matzigkeit. Eine durchgesehene Neuauflage derselben Herausgeber veröffentlichte 1996 der Econ-Verlag, München.

„Wie ich mich entschloß, auf Händen zu gehen“ heißt eine Sammlung von „30 Katastrophengeschichten“ die 1989 im Eulenspiegelverlag (Ost-)Berlin erschien.

Sollten Sie gar eine Ausgabe, die zu Lebzeiten von Hermann Harry Schmitz, oder kurz nach seinem Tode erschien, in Händen halten, lassen Sie diese bitte nicht wieder los. Dies sind:

„Der Säugling und andere Tragikomödien“, Ernst Rowohlt Verlag, Leipzig 1911-12, Kurt Wolff Verlag, Leipzig 1913-18 und München 1921-28.

„Buch der Katastrophen“, Kurt Wolff Verlag, Leipzig 1916-18 und München 1922-29.

Abzuraten ist von den titelgleichen Ausgaben dieser Werke aus den Jahren 1940-43, da sie im Geiste dieser zutiefst unwürdigen Zeit zensiert wurden.

Wer nicht lesen möchte, sich einen fernsehlosen Abend oder eine langweilige Autofahrt durch etwas Chaos versüßen möchte, sollte sich das Doppel-CD-„Hörbuch der Katastrophen“ der Hörbuchedition A. Netschajew aus dem pro art tonlabor zulegen.

Genug Gründe gibt uns dieser Hermann Harry Schmitz, auch noch lange nach seinem Tod gesundheitsfördernd zu lachen. Gewissermaßen also eine laute, postmortale Hypertonie.